■2019.4.23

畏友赤津龍之介君に依頼した、マーラーの弟子ヴェスによる「『大地の歌』主題分析」(1912)の「試訳」PDFを掲載しました。非常に貴重な文献ですが、存在自体あまり知られていないことから、自分だけの資料にしておくのがもったいなく、一般に公開することにしました。おそらく初邦訳と思われます。研究者・演奏家・愛好家の方々のご参考になれば幸いです。

http://mahler.music.coocan.jp/pdf/dasliedwossasami.pdf

原著はこちら。

https://archive.org/details/gustavmahlerdasl00ws/page/1

全楽章にちりばめられたa-g-eの動機(モティーフ)を「グランド・モティーフ」と名付けた分析が最も重要ですが、「美について」の中国風主題は中国音楽ではなくマーラーの創作であるという貴重な証言もあります。さらに翻訳の過程での浅見君との討論により、「美について」の楽器編成にあるマンドリンパート開始部分にある"stark

besetzt"が、多人数のマンドリン奏者による演奏を指定していることに気づかされました。

わたし自身はヴェス論文の検討により、大井弘明氏の演奏会プログラムで公表した自説に書いた第一楽章の「猿声動機」、「笑声動機」に加えて、この下行音形である「グランド・モティーフ」を「没落動機

Untergangs-Motiv」(直訳は「下行動機」となるが、主に日没を指すUntergangは比喩として「没落」の意)と名付けることにしました。『大地の歌』の裏ストーリーと考えられる、ベトゲが詩集『中国の笛』に記した出典であるサン・ドニの『唐詩』掲載の李白小伝に記された、李白の玄宗皇帝の宮廷からの追放劇=マーラーのウィーン宮廷歌劇場監督追放劇の比喩において、この下行する動機は李白・マーラーの没落劇たるストーリーの進行に沿っており、しかも終楽章「告別」に至って反行形、逆行形に変容されることは、どん底からの再起、再出発を示唆して感動的です。また、未発表ですが『大地の歌』とニーチェ『ツァラトゥストラかく語りき』の関連を考えていることも、ニーチェ用語として名高い「没落」採用の理由です。

大井弘明氏『大地の歌』ピアノ版演奏会プログラム

https://ooipiano.exblog.jp/25027173/

■2017.11.7

契約しているプロバイダーのサービス変更によりサーバーを移転しましたが、雑事にかまけ再開が遅れておりました。一部改訂しながら順次復活していく予定です。

■2014.9.21

8月16日付けのフリードリヒ・ヒルトの記事に一部誤りと不足があり、グランジュの著書の情報を加えて改稿しました。

■2014.8.16/9.20 コロンビア大学中国学教授フリードリヒ・ヒルト ―マーラーの友人―

マーラー未亡人アルマによる『グスタフ・マーラーの思い出』の、1908年の項にこのような記述がある。

「すぐれた中国学者のフリードリヒ・ヒルトがクリスマス・イヴの夜を私たちの部屋ですごし、明け方近くまで中国の不思議な物語を聞かせてくれた。私たちは現実ならぬ夢の世界にいるような気持ちだった。」

(アルマ・マーラー『マーラーの思い出』坂田健一訳 白水社171ページ)Am

Weihnachtsabend saß Friedrich Hirth, der große Sinologe, die ganze

Nacht bei uns und erzählte uns bis zum Morgen die wunderlihsten

chinesischen Geschihten. Wir hatten die Empfindung, nicht in der

Wirklichkeit zu sein.

(Alma Mahler “Erinnerungen an Gustav Mahler” Ullstein

Buch 3368 p.177) |

フリードリヒ・ヒルトFriedrich Hirth(1845.4.16-19271.10)

はライプツィヒ、ベルリン、グライフスヴァルトで古典文献学を学び、1870年から1897年、清朝中国で上海の海関(中国の海港に置かれる税関)などに勤めるかたわら中国語、古代史、美術を研究、1902年よりニューヨークのコロンビア大学中国学科初代

主任教授に就任。夏徳という中国名を名乗る。語学、古代史、陶磁器、絵画など数多くの著書・論文があり、邦訳に『支那古代史(The Ancient History of

China. 1908)』(西山栄久訳 丙午出版社 昭和4年)がある。マーラーの友人の一人。

グランジュによれば、マーラーとヒルトが知り合ったのは、『大地の歌』作曲に着手する1908年夏の直前、4月のことであったという。

「このときマーラーはおそらく、ハンス・ベトゲの中国詩集について聞き、彼の後期様式の最初の傑作の構想を意識的に、または無意識に準備していた。ヨーロッパに戻ったすぐ後に、彼は、テオボルト・ポラックから中国詩集を贈られた。」(グランジュ)

ならばヒルトは、ポラックにもまさる『大地の歌』創作の立役者ということになる。著名な学者である友人の主著を読んでおくのは当然の礼儀だから、

読書家のマーラーもその年に出版された”

The Ancient History of

China”に目を通していたに違いない。マーラーがヒルトに、『大地の歌』の歌詞を見せ、意見を求めたのもまず間違いないだろうが、古代磁器に関する著作(“Ancient

Porcelain: A Study in Chinese Mediœval Industry and Trade.

1888.” 国立国会図書館に所蔵あり)もあるヒルトであるから、「磁器のあずまや」についても意見を述べたことだろう。マーラーが中国文化についてこれほど信頼度の高い情報源を得ていたことについて、我が国で出版されている研究書に

は、わたしが知る限り言及が見当たらない。

だがアルマは、ヒルトの来訪をわずか3行で片付けてしまった。「私たちは現実ならぬ夢の世界にいるような気持ちだった。」という極めて曖昧な記述は何を物語るのか。史記を代表とする中国の歴史書に、荒唐無稽な神話伝説の類はほとんど見ることが出来ないので、ヒルトが「不思議な」話ばかりしたとは考えられない。アルマが中国の文化に何の関心も持たなかったので、話の内容を覚えていなかったのか、あるいは虚言の多さで問題のある彼女のことだから、本当に明け方近くまでの懇談に加わっていたのかさえ怪しまれてくるのである。

アルマは同書の中で、同じ年にマーラーとマンハッタンのチャイナタウンで阿片屈を見物したことを長々と、しかもいささか人種差別的態度で記している。ここでもマーラーの主目的が阿片屈の見物であった訳がなく、中国音楽を聴いたりもしていたはずだ(マーラーの所持していた中国音楽のレコードは、サンフランシスコのチャイナタウンで録音されている)。アルマはマーラーが『大地の歌』作曲中に、毎日その音楽をピアノで弾いていたので、ほとんど覚えてしまったとも書いているが、その割に歌詞や音楽の内容への感想や、マーラー自身の『大地の歌』に関する発言をほとんど書き残していない。アルマの無関心こそは、『大地の歌』におけるマーラーの真意を探る上での最大の壁なのだ。

未熟な語学力のために「陶さんの家のあずまや」を「陶磁器製のあずまや」と誤訳した、と嫌疑をかけられているジュディット・ゴーティエに、丁敦齢(ティン・トゥンリン

)というフランス語を話し漢詩にも素養を持つ中国人ネイティブの家庭教師がおり、唐詩の仏語訳に協力していたことから、ありふれた姓の「陶」を陶器と取り違えることなど考えにくい、ということは以前書いたが、マーラーにも当時考えられる限り最高の

中国文化の権威である情報提供者がいたわけである。『大地の歌』作曲中のマーラーの、中国文化に関する知識の程度は、これまで我が国における関連書籍で否定的に語られてきたそれよりも、はるかにレベルの高いものであった可能性が高い。

マーラーとヒルトがクリスマスに明け方まで語り明かしたのはどのような内容だったのか。ヒルト側の記録は残っていないのだろうか。そうしたものが存在するなら、『大地の歌』の研究に大きく寄与するはずである。

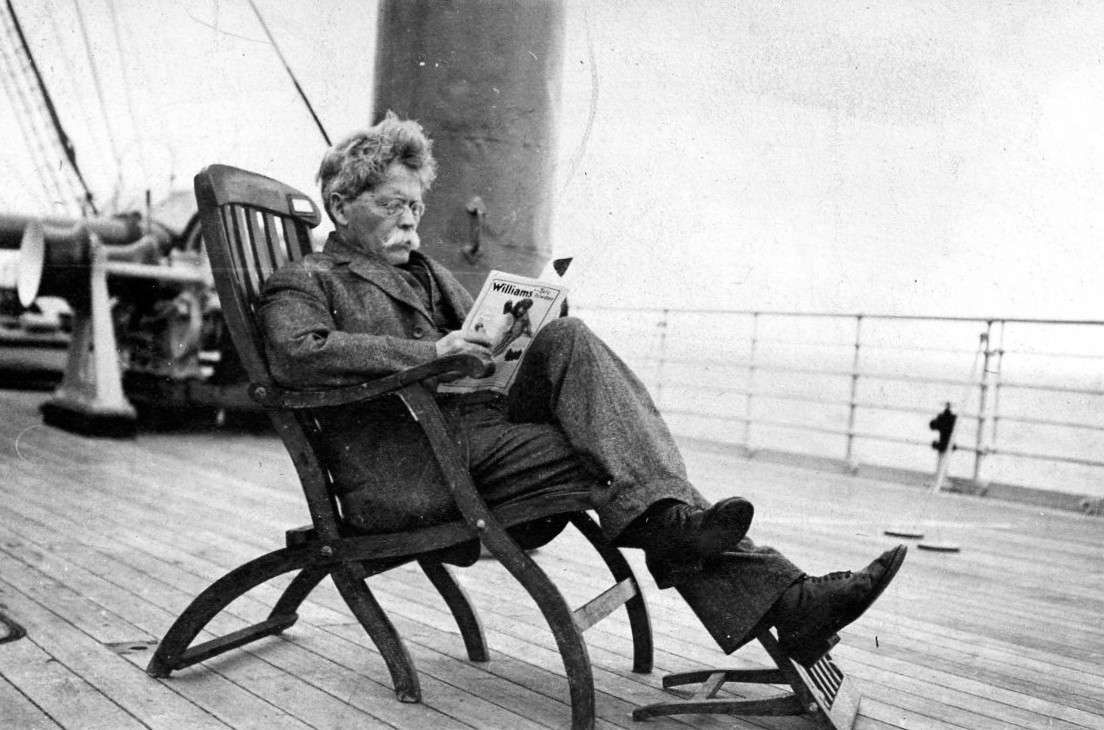

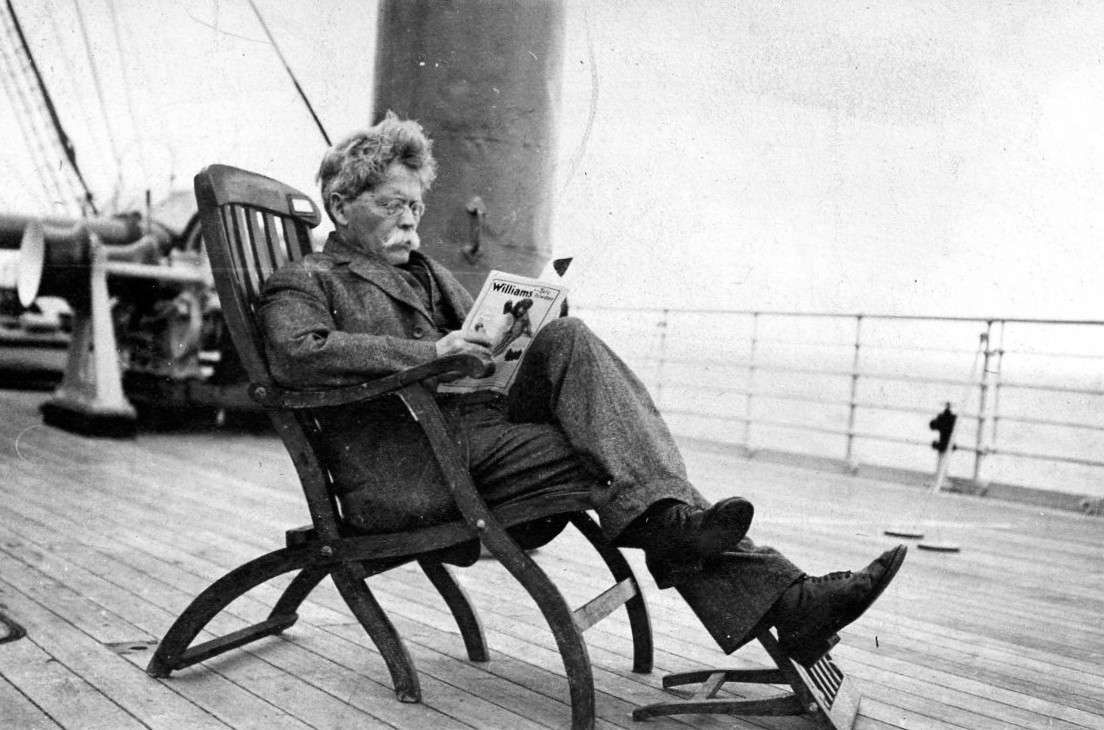

写真:1908年、ニューヨークから夏期休暇のためミュンヘンに向う船上のフリードリヒ・ヒルト

参考文献:

・Henry-Louis de La Grange "Gustav Mahler A New Life Cut Short"(1907-1911)

(Oxford 2008)

・『岩波 世界人名大辞典』(岩波書店 2013)

・Neue Deutsche Biographie (Duncker & Humblot

1953)

■2014.8.9 ショスタコーヴィチの「無人島の一曲」、マーラー『大地の歌』

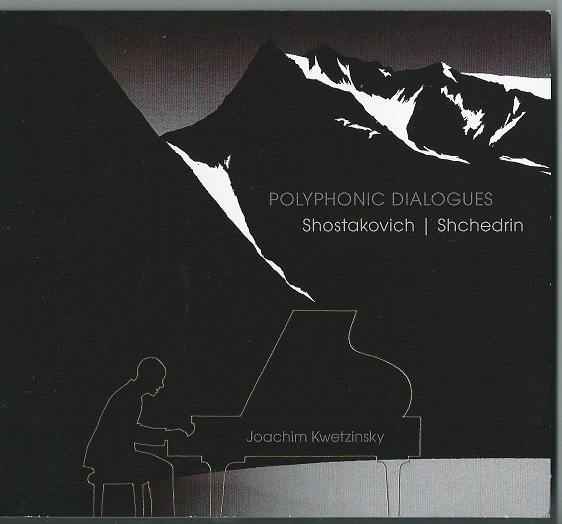

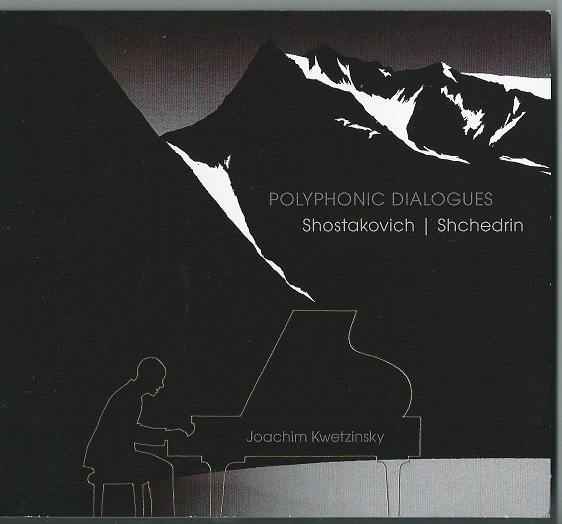

2010年に発売された、ノルウェーのピアニスト、ヨアシム・クヴェツィンスキによる、ショスタコーヴィチの「24の前奏曲とフーガ」抜粋と、シチェドリンのピアノ曲を収めたCDののジャケットに、ショスタコーヴィチが『大地の歌』を最晩年まで「無人島の一曲」にしていたというエピソードが書かれている。

1965年、ドミトリ・ショスタコーヴィチとロディオン・シチェドリンはアルメニアでともに夏期休暇を過ごしていた。

|

ショスタコーヴィチ: |

君が無人島に死ぬまで閉じ込められ、一つだけ楽譜を持って行けるとしたら何にする? 10秒以内に答えたまえ。 |

|

|

|

シチェドリン: |

バッハの『フーガの技法』です。あなたは? |

|

|

|

ショスタコーヴィチ: |

マーラーの『大地の歌』だ。 |

1975年、ショスタコーヴィチ死去の2ヵ月前、モスクワ郊外の別荘で。シチェドリンがコートを取って帰り際に。

|

シチェドリン: |

アルメニアでの会話を覚えていますか? マーラーという考えは変りましたか? |

| |

|

|

ショスタコーヴィチ: |

いや。君のバッハはどうだ? |

| |

|

|

シチェドリン: |

いいえ。

(筆者訳) |

|

ショスタコーヴィチとシチェドリンの曲を、対話風にほぼ2曲づつ交互に収録し、「ポリフォニック・ダイアローグス」と題した内容にちなんで、2人の作曲家の対話を掲載したのだろう。この話の出典はCDに記されていないが、シチェドリン自身の証言によるものであり、インターネット上で読むことができるシチェドリンのインタビューでも、ほぼ同じ内容の発言をしている。

http://seenandheard-international.com/2014/04/composer-rodion-shchedrin-conversation-michael-cookson-april-2014/?doing_wp_cron=1407556883.8285999298095703125000

ショスタコーヴィチは交響曲第10番(1955)の第3楽章で、『大地の歌』第1楽章の冒頭動機を主要主題に用いていることを、自ら手紙に書いているが、その『大地の歌』への愛好は、生涯の終わりまで変わらなかったのだ。

http://homepage2.nifty.com/182494/Fichte/daslied/daslied01.html

POLYPHONIC DIALOGUES / Joachim Kwetzinsky (2L-063-SACD)

■2014.7.19 マーラーが聴いた中国音楽〜エジソンの蝋管レコード

マーラーが『大地の歌』を作曲していた1908年ごろ、中国の伝統音楽を収録したレコードを入手していたことが、ド・ラ・グランジュの研究によって明らかにされています。しかしそのレコードに収録されていたのがどのような音楽であったのかまでは、これまで読んだことがありません。いったいどのような曲だったのでしょうか。たとえば第4楽章「美について」の中間部、柴田南雄氏が「五音音階が露骨すぎるほど使われている」「全合奏のオーケストラが、京劇風にドンチャン・ドンチャンと囃し立てる。」と否定的に評している部分の旋律など、全くの創作とは思われず、原曲があるのではないかと思うのです。(わたしは柴田氏と違い、この部分の音楽は大好きです)

WEB上で検索してみると、1902年にサンフランシスコのチャイナタウンで録音されたという、中国音楽のレコードセットを見ることができます。エジソンの蝋管レコードのカタログにはこれ以外中国音楽集が見当たらないことから、マーラーが聴いていたものと同一であるのは、まず間違いないと思います。添付の冊子の画像を見ると、収録時間約2分の蝋管レコードが34本のセットで、楽曲10曲と朗読2編を収め、「孔明帰天」など興味深い曲名が見られます。

http://cylinders.library.ucsb.edu/history-chinese.php

そのうち3曲の一部分の音声ファイルがリンクされていますが、残念ながら復刻の状態が良くなく、物凄い雑音が入っています。幸い1曲だけはYoutubeにも別途再生された音声があり、こちらはかなり良好な音で聴くことができます。

https://www.youtube.com/watch?v=GBOV-HGTPyc

これらの音源を聴いたところでは、「美について」に似たものはないようです。是非とも全曲の良好な状態での復刻と、専門家による研究が望まれるところです。

参考文献:

『グスタフ・マーラー 全作品解説事典』長木誠司(立風書房)

『グスタフ・マーラー ―現代音楽への道―』柴田南雄(岩波新書)

■2014.6.13 李白の代表的傑作としての「悲歌行」:宇野直人・江原正士『李白 巨大なる野放図』(平凡社)

『大地の歌』の歌詞に関心を持つ方は、原詩である李白や孟浩然、王維らの唐詩に興味をもつことでしょう。しかしその原詩について、漢詩の本で探そうとするといきなり出鼻を挫かれることになります。第1楽章「地上の苦を詠う酒宴歌」の原詩である李白の「悲歌行(ひかこう)」が、国内で数多く出ている李白詩集の、ほぼすべてに掲載されていないからです。それは、レコードの解説書でも時折言及される、「悲歌行」の偽作説に影響されたことと考えられ、つい最近まで、国内文献で「悲歌行」を掲載しているのは2種の全詩集と、中国人の書いた評伝の翻訳2種のみだったのです。

偽作説は宋代の大詩人蘇軾が書き残した、「悲歌行」は後世の詩人による贋作であり、作品としても駄作という評価が出典なのですが、それ以外に具体的な根拠はありません。現代中国の李白研究者の間では近年「悲歌行」を李白の真作とする見方が有力になってきており、それどころか、晩年の代表作のひとつに数える動きもあるのです。しかしわが国では依然として偽作扱いが長らく続いて来ました。

そんな状況下で、2009年に画期的な李白評伝が出版されました。それが『李白 巨大なる野放図』です。本書は一般向けの読みやすい教養書的なものですが、クラシック音楽を愛好され『大地の歌』にも造詣をお持ちの宇野直人氏が、平易で的確な解説をしておられ、「悲歌行」についてはあえて蘇軾の偽作説に触れず、晩年の集大成的傑作として位置づけています。蘇軾の偽作説にはいろいろ問題があるのですが、それを論ずれば長くなることから、これは適切な処置と思います。「採蓮曲」「春日酔起言志」もわかりやすい解説がなされ、漢詩にさほど知識のない音楽愛好家が、李白という人物の実像と、『大地の歌』に用いられた李白詩をより知るための最適の書と思います。

これまで当HPでご紹介しました市川桃子先生の「採蓮曲」、塩田昇先生の「告別」の論文と同じく、マーラーブームの頃に多く出た解説本にありがちな、「西洋人による東洋文化の誤解」をあげつらうものとは全く異なる視点に驚かれる方も多いだろうと思います。マーラーは(そしてベトゲも)、これまでわが国で考えられてきたよりもはるかに深く、むしろ大方の日本人よりも深くこれらの詩を理解していたことが、この書からも窺うことが出来ます。

「悲歌行」偽作説については、いずれ当HPでも検証し、その真偽と意味について考察するつもりでおります。

■2014.6.9 "Gustav Mahler :Un

Homme une oeuvre une epoque"

古書店で、フランス国立図書館が1985年に開催した「グスタフ・マーラー:人・作品・時代」の図録を入手しました。良く知られた写真の多くが鮮明な状態で掲載されているなど

、貴重な史料ですが、中にはあまり見かけたことのない

画像もあります。中でも目を釘付けにされたのがこの作者不詳のデッサンです。

ご覧の通り、マーラーと友人達の宴席を描いたものですが、何やらただならぬ緊張に満ちた状況のようです。

Pokale(高脚杯)を手にした友たちが卓につき、リュートを手にしたマーラーが何処かを指差す。友たちはそこに見えるものに驚き、たじろいでいるように見える。後からなにか異形の者が手を伸ばし、マーラーの手にしたリュートをかき鳴らす。わたしはこれは、『大地の歌』第1楽章「地上の苦を詠う酒宴歌」の、猿が現れる場面を描いたものに違いないと思います。

Seht dort hinab! Im

Mondschein auf den Gräbern

Hockt eine wild-gespenstische Gestalt.

Ein Aff ist's! Hört ihr, wie sein Heulen

Hinausgellt in den süßen Duft des Lebens!

("Das Trinklied vom Jammer der Erde") |

下を見よ! 月下の墓上にうずくまる

亡霊のような獣の姿がひとつ

あれは猿だ! 聴くがいい

生の甘美な薫りの中へ響く鋭い叫びを!

(「地上の苦を詠う酒宴歌」より) |

1920年(あるいは1950年)頃の作者不明のデッサンということで、指をさしている人物はもちろんマーラー、

手前はシェーンベルク、向こう側のヒゲの人物はおそらくヘルマン・バール、もう一人は不明とのこと。

マーラーにリュートを持たせて詩の主人公・語り手としたアイデアは心憎いばかりです。

■2014.6.7 『ジュディット・ゴーティエ 「磁器の亭」 〜

誤訳説批判』 改稿

1989年の『音楽芸術』誌に掲載された、浜尾氏自身による日本語の紹介記事で言及されている論文と、現在公開されている1995年発表の英語論文は別のものであるなど、その後にわかったことを主に若干加筆しました。また、「ゴーチェ」の表記を「ゴーティエ」に改めました。参照した仏文関係の史料に「ゴーチェ」が多かったことからこれを用いていましたが、マーラー関連では「ゴーティエ」が圧倒的に多いので、検索しやすさも考慮したものです。記事はこちら

■2014.6.2 『大地の歌』論文紹介

塩田昇:マーラー『大地の歌』における再テクスト化 ―終楽章「告別」のテクスト分析―

マーラー『大地の歌』終楽章の声楽テクストにおける再テクスト化の創造プロセスを跡づける。

(日本プラグマティックス学会 2005年7月)

先日国立国会図書館で、マーラー『大地の歌』の終楽章「告別」についての、創価大学文学部塩田昇教授による論文を拝読しました。

重訳・翻案を経てマーラーによって仕上げられたテクスト自体を、「再テクスト化」に成功した高度に独創的な作品とし、その元になったベトゲ翻案がハイルマンの直訳的独語重訳にドイツ詩としての「容認性」を与えた功績をも肯定的に評価。マーラーによる「告別」のテクストにおける人称の変更によって

、2つの詩に物語的統一がなされたことを緻密に考証し、楽曲構造とともに演劇的・劇場的効果をもたらしていることを明らかにしておられます。以下結語部分を引用します。

「告別」の歌詞テクストにおける複合性の原理は、狭くは、孟浩然と王維の詩の重合性をもたらす様々な統一原理であったが、マーラーの手が加わった最終歌詞テクストにおいては、物語的統一、演劇的統一のみならず、人称構造と語りの視点の確立により、高次元へと止揚され、新たな地平の開示をも実現する原理であった。

これは楽曲テクストとの相互作用、またそれを通しての作品としての総合化による、最も広い意味での記号表現体=テクストであり、これを中心として広がる記号作用の重要なファクターとしても、東洋における文学史的コンテクスト

、仏/独訳に関わる中国語とは全く異なる印欧語の言語類型、韻律構造、19世紀後半から20世紀初頭までの、西欧の文学史・音楽史のコンテクスト、メッセージの発信者としての作者、受信者としての読者・聴衆・記号作用の場としての舞台・劇場空間等の語用論的文化表象装置を巻き込んでいる。(以上引用終わり)

『大地の歌』の演劇性については、わたしも第1楽章について考えておりますので、非常に参考になり、多くの示唆を与えられました。以前の『大地の歌』論にありがちな、むやみに西欧人による東洋文化の誤解を言い立てるような論とは一線を画すものであり

、第3楽章についての市川桃子氏による論文「楽府詩『採蓮曲』の飛躍」(本欄2010.11.14参照)とともに、『大地の歌』を考える上で必読の論と思います。(2014.6.2)

■2012.4.8 『大地の歌』対訳改訂

本HP掲載の『大地の歌』対訳を改訂しました。掲載当時からこれまでに調べたことや、考察を深めたことにより、原詩の唐詩をより重視する方向に改めたことなどから

、訳の内容や原詩表記に現状と齟齬が生まれていたためです。タイトルそのものも、『エルデ(大地・現世・浮世・地球)についてのリート(詩・歌)』という多義的な意味を示す方向を模索していたのですが

、結局単純な『大地の歌』にはそうした多義性も読み取れると考え、『大地の歌』に戻しました。

その他に、漢文・古文風表現の削減、原詩各行等の大文字化などを行いました。訳語の選択から日本的な漢詩のイメージの影響をできるだけ排除したため、『大地の歌』のテキストの本来の姿

、中国風エキゾティズムが第3曲を例外としてほとんど見られないことが明確になったと思います。

以前から部分的に試みていた「Laute: 琴→リュート」、「Wein:

酒・葡萄酒→ワイン」といった表記をさらに進め、第6楽章の「Fichte:

唐檜(とうひ)」を「フィヒテ」に改めました。唐檜はフィヒテの和名(ドイツトウヒ)ですが、実際には唐=中国とも、檜とも関係のない樹木で、名高いドイツの黒い森の主力です。このように

、ワイン、リュート、フィヒテなどドイツ詩に多く歌われるモチーフが現れるベトゲ独語翻案の日本語訳は、漢文・古文風ではなく、普通のドイツ詩と同じように訳すべきでしょう。

さらに、ご訪問頂いた方からのご指摘による誤訳・誤植の修正も行いました。誤訳は次の通り。

第1曲第4節:

×生の甘美な薫りの中から響く鋭い叫びを!

○生の甘美な薫りの中へ響く鋭い叫びを!

第3曲第4節

×はすに被り

○あみだに被り

第3曲第7節

×半月のように輝き

○三日月のように見え

誤植は原詩の綴り数箇所です。ご指摘誠にありがとうございました。

■2011.4.9 李白とジャン・パウル

昨年鳴物入りで始めた『大地の歌』の新コーナーの続きがさっぱりできず恐縮ですが、その後、マーラーが愛読し、大きな精神的影響を受けたとされるジャン・パウルの作品を何篇か読んだことから

、『大地の歌』の作品理解をさらに深めることができました。今後はそれらも絡めて記事を更新して行く予定です。

■2011.10.18

ナタリー・シュトゥッツマンと大植英次=大阪フィルの『大地の歌』に期待!

来る11月、コントラルトのナタリー・シュトゥッツマンが大阪フィルに客演し、『大地の歌』を歌うとのことです。指揮は大フィル音楽監督の大植英次。これは掛け値なく

、『大地の歌』の上演としては近年稀に見る、期待される公演と言えましょう。常々、なぜシュトゥッツマンが『大地の歌』を歌わないのか疑問に思っておりましたが

、その深い響きのコントラルトと、ホッターに薫陶を受けたドイツリート解釈により、見事な演奏を聴かせてくれると思います。また、その中性的というと語弊がありますが

、威厳のある声の響きにより、マーラーがこのパートをバリトンも可とした意図にも沿えることでしょう。

私がことに期待するのは、声の響きと並ぶシュトゥッツマンの武器である、超絶的ピアニッシモの威力が、最後の"Ewig..."で発揮されるだろうことです。デビュー当時の

、フォーレ歌曲集のCDに含まれる『ひそやかに』で、まさにひそやかなピアニシッシモを聴くことができますが、10年ほど前だったかの来日公演で歌った同曲でも

、かすかな音量にもかかわらず、輪郭鮮明に会場に響き渡り、素晴らしい効果をあげていました。紀尾井ホールに集まった客は、歌曲リサイタルの常として、声楽を習っている女性が大多数でしたが

、その曲の終わった後に、「凄いわねえ・・・」という絶句や溜め息が周囲から聞こえてきたのを覚えています。

余談ながら、この時のリサイタルでは、マーラーの『若き日の歌』からも数曲が歌われたのですが、"Aus!

Aus!"での女の子のセリフのところ、「私ってなんて可哀そうなの・・・」あたりのコミカルな仕草と表現力に、こういう芸もある人なのかと驚かされました。そう言えば師のホッターも

、重厚一辺倒のイメージとは裏腹に、ヴォルフやシュトラウスの諧謔的な曲をコミカルに歌うのが大変巧かったのでした。

そして指揮の大植には、ミネソタ交響楽団を指揮した『大地の歌』のCDがありますが、これがまた大変に素晴らしい出来栄えで、管弦楽だけを取れば、同曲のディスク中でも指折りの名演奏だと私は思っています。細部の彫琢と色彩感

、独奏楽器のカンタービレ、ダイナミズムのいずれも満足のいくものです。

残念ながら都合で聴きに行くことは叶いませんが、演奏会の成果を大いに期待したいと思います。

http://www.osaka-phil.com/

※後記:この演奏会でシュトゥッツマンは体調不良のため出演をキャンセルしました。次の機会を待望しています。

■2011.10.8 10月20日(木) 片野耕喜(テノール) シューベルト「冬の旅」リサイタル

来る10月20日木曜日、東京市谷の市谷ルーテルホールで開かれます、テノールの片野耕喜と酒匂淳のピアノによる、ミュラー:詩、シューベルト作曲の連作歌曲集『冬の旅』リサイタルのプログラムで

、拙作の歌詞対訳が使用されます。片野氏は、バッハ・コレギウム・ジャパンのメンバーとして活躍し、渡独後はオラトリオのソリストとして、特にシュッツやバッハの福音史家を歌い

、高い評価を受けているとのことです。既に『美しき水車小屋の乙女』はCDも録音され、『冬の旅』も各地で歌われておられるとのこと。バッハのカンタータに通じていることは

、フィッシャー=ディースカウをはじめ特に優れたリート歌手たちに共通することだけに、歌詞の宗教的背景をも考慮した正統的解釈が期待されます。

http://www.ccn.yamanashi.ac.jp/~katano/images/2011/Winterreise_ura_b.pdf

http://www.l-i-c.com/ichigayahall/documents/20111020.pdf

■2011.9.15 名古屋フィル定期演奏会:マーラー作曲「子供の死の歌集(亡き子をしのぶ歌)」

5月のラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポンに続き、名古屋フィル9月定期演奏会でも、マーラー「亡き子をしのぶ歌(子供たちの死の歌集)」の拙訳が使用されました。名古屋フィルとしては39年ぶりの演奏とのことです。歌手はコントラルトのマリア・フォシュストロームさんで

、『大地の歌』の「告別」をオルガン伴奏で歌ったCDを出されていいます。残念ながらこの演奏会を聴くことは出来ませんでしたが、来る10月23日(日)7:20pm〜9:00pmにNHK-FMで放送されるそうです。どうぞお楽しみに。

名古屋フィルHP

https://www.nagoya-phil.or.jp/concerts/2011/c_383.html

http://www.nagoya-phil.or.jp/info/info.html?381

■2011.5.5 リュッケルト詩、マーラー作曲「子供の死の歌集(亡き子をしのぶ歌)」

久々の更新です。現在、昨年に続いてマーラー『大地の歌』関連の原稿を書いているのですが、脱稿まではまだ相当に時間がかかりそうです。その資料収集などしているうちに

、3月11日の恐るべき悲劇が訪れてしまいました。あまりにも無慈悲で冷厳な現実の前に、歌曲の訳や音楽作品の研究など、何の意味があるのかと自問もしましたが

、日経紙に掲載された伊集院静氏による、現地の人々が被災後求めたのはまず正確な情報、つぎに水、そして三番目に歌であったという一文を拝読し、歌というものの持つ力を改めて知ることにもなりました。

そんな折「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」の演奏会プログラムの歌詞対訳に、梅丘歌曲会館に掲載した拙作を使用したいとのお話がありました。作品はリュッケルトの詩によるマーラーの「子供の死の歌集(亡き子をしのぶ歌)」。リュッケルトが自らの子の死を歌った詩は

、あの大川小学校の惨事をはじめとする、多くの幼い犠牲者たちへの思いの生々しい今、自作の訳ながら読み返すのも辛いものでした。ですが、この作品が今歌われることに意味があるとするなら

、それはわが子を失った被災者の方々の思いに対して、より深い想像力を働かさせることにあるでしょう。そうした思いを共有していだだけたらと思い、「フィヒテとリンデ」にも改めて掲載することにいたしました。犠牲となった子供たちに

、改めて心よりの哀悼の意を表します。

「子供の死の歌集」対訳PDFファイル

演奏会:5/4公演No.G-26c ドミニク・ヴェルナー(バス・バリトン) 鈴木優人(ピアノ)

■2010.11.20 アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケル+ジェローム・ベル+アンサンブル・イクトゥス 「3つの別れ 3Abschied」 2010.11.7 彩の国さいたま芸術劇場

ベジャールの薫陶を受けた現代舞踊家アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケルが、演出家ジェローム・ベル、ジョルジュ・オクトール指揮のアンサンブル・イクトゥスとの共演により

、マーラー『大地の歌』第6楽章「告別」を、3つのバージョンで取り上げる公演。主催者より公演パンフレットへの「告別」の訳詩掲載依頼があった縁でご招待頂いた。指揮者のオクトールの名はどこかで聞いたと思ったが

、かつて堀米ゆず子や諏訪内晶子のエリザベート国際コンクールでのライブ録音で、ベルギー国立管弦楽団を指揮していたのと同じ方のようだ。

開演時間から出演者登場まで10分ほど待たされたあと、おもむろに13名のアンサンブルと、独唱のサラ・フルゴーニが現れ着席し、指揮のオクトールも左側袖に置かれた席につく。そしてケースマイケルが舞台右側袖に置かれたディレクター席のようなテーブルにつき

、卓上の装置にスイッチを入れると、場内のスピーカーから流れ出したのは、フルオーケストラ編成の『大地の歌』第6楽章の録音であった。ステージの音楽家たちも

、ケースマイケルも黙してその音楽に耳を傾ける。これは一体どういうことなのかといぶかりながらも、会場のPA装置が優秀のようで、音楽の美しい響きに次第に引き込まれる。10分ほども続いたろうか。まさか全部聴かせるつもりかと思い始めたところで

、ケースマイケルが再生装置のスイッチを切ると、アンサンブルの中で一人だけいる日本人のファゴット奏者が前に出て通訳となり、彼女は観衆に語りかける。

(以下大意、文責甲斐)

「これがマーラーの『大地の歌』の「告別」です。演奏はワルター指揮ウィーン・フィル、歌はカスリーン・フェリアーでした。この演奏は伝説的な名演奏として知られています。録音当時41歳であったフェリアーは乳がんに侵されており

、死期が近いことを知っていました。私はディーラー(車のではなく音楽の)からこの曲を聴くように薦められました。私はこの音楽と演奏に感動し、フェリアーがいかに自分の死を受け入れたのかについて考えました。私は

、死の問題を取り上げたこの曲を自分で表現したいと思いました。そんな時、ブリュッセルのパレスホテルのスイートで、バレンボイムと同席する機会がありました。彼は私に

、どんな曲を踊るのですかと尋ねました。私は『大地の歌』の「告別」を踊りたいと答えました。すると彼は、踊りのための曲ならば、ストラヴィンスキーや、ラヴェルや

、バルトークや(・・・エトセトラ、エトセトラ)、たくさんのバレエ音楽がいくらもあるでしょう。そういうものを取り上げないで、なぜ「告別」を踊るのですか。この世にこれだけは踊ってはいけないという音楽があるとしたら

、それが「告別」です・・・と言われ、「ダフニスとクロエ」を踊るよう勧められました。」

「私はまず、この曲を自分で歌いたいと考え、声楽の教師を訪ねました。しかし彼は、それは歩けるようになりたいと願っている人が、いきなりヒマラヤに登ろうとするようなものだと言いました。そこで私は専門家の演奏と共に踊ることを考えました。しかしこの曲の編成は大きく

、私どものような小さなカンパニーの予算では、オーケストラを雇うことが困難です。その後私はシェーンベルクによる、この曲の13人編成の室内楽版の存在を知り

、企画を実現することが出来ました。レコードが普及していなかった当時、実演以外に音楽を聞くことができなかったので、大きな曲を手軽に上演できる方法が求められていたのだそうです。

この曲においては歌詩が大変重要です。皆さんのお手元のパンフレットに歌詩の日本語訳が掲載されておりますが、それは字が小さいので、別紙に大きく印刷したものもお渡ししてあります。これから5分間時間をおきますので

、その詩をよく読んでください。」

こうしてようやく室内楽版の演奏が始まる。演奏そのものは極めてまっとうなもの。弦楽パートは各一名だが、会場が広すぎないこともあり、十分旋律線を聴きとることができた。その室内楽団と指揮者と歌手の並ぶ中を

、風貌も体格も中性的なケースマイケルが、青いTシャツにジーンズという少年のような姿で駆け巡り、踊る。指揮者の周囲であんなに派手に動かれては、演奏者たちもさぞ演奏しにくかろう。それに縮小された室内楽版とは言え

、完成された音楽作品に余分なものを付け加えている感は否めない。そんな感想を覚えながら終盤にさしかかり、友と出会う場面になると、ケースマイケルは友である歌手にしばらくうなだれて寄り添った後

、右袖のディレクターテーブルへ行き、その向こう側の壁際に座り込み、曲が終わるまで寂しげな表情で動かぬまま。その情景が表すものは、表現しようとした音楽に取りつけなかった疎外感か?

奇妙な違和感の残るステージに、客席から冴えない風采の男が立ち上がり、のこのこと上がってくる。いかれた観客がステージに闖入したのかとさえ思ったが、これがジェローム・ベルであった。彼は

、「アンヌは最後の部分を踊れませんでした。バレンボイムは正しかったのです。」と言った。なるほど・・・そういう仕掛けであったか。そしてベルは、このプロジェクトの2つ目の「別れ」を披露した。終結部の「永遠に

、永遠に・・・」の繰り返し部分の演出案である。一つ目は、ハイドンの「告別」交響曲のフィナーレに想を得たもので、演奏を終えた団員から順番に退席する。" Die liebe Erde alluberall bluht auf im Lenz und grunt aufs neu! "のところから演奏を始めて次々と団員と歌手

、そして指揮者も去り、ホルンの女性奏者だけが最後まで奏し(ここがやけに長かったので、編曲されていたようだ)、背後の暗闇(暗幕が張られ、暗くなっている)に消えていく。ステージの後方が暗くなっているのは

、この演出の為であるようだ。これはなかなか悪くはないパフォーマンスであった。だが、実際の上演で行うことは考えられないだろう。

次に第2案である。これは長丁場の中で気分転換の笑いをとるためのジョークとしか思えない。演奏を終えた団員たちが、その場で次々と死んで行くのである。その場に丁寧に楽器を置いて

、おもむろに横になる者、ばたんと倒れて見せる者、さすがオペラ仕込みの演技でそれらしく倒れ込む歌手、就寝するようにきちんと横になる指揮者。さすがの真面目な日本の聴衆にも笑いが起きる。演奏が終わって全員死んでしまうと

、出演者の健闘を讃えてようやく拍手が起こった。というのもこの公演、どこで拍手すればいいのか聴衆側は皆目見当がつかず、困惑していたのだった。

再びベルが現れ、これから我々の3つめの「別れ」をご覧に入れます…と語ると、ピアニストを除いた団員達は引き上げ、ケースマイケルが舞台に立つ。ピアノが「告別」を弾きはじめる。ピアノ伴奏版の演奏だ。そして踊るケースマイケルは

、歌詩の始まるとこで、非声楽的なかすれた地声で口ずさむように歌い始めた。声楽関係の方なら怒り出しそうな(事実、終演後ブーイングをする方が1名おられた)頼りない歌だが

、これが大変に納得できたのである。詩を伴う肉体の動きが、歌声の響きのように詩を支え、豊かな表情をつけて、まるで詩と声の肉体化のような舞踊であった。室内楽版の演奏に合わせた舞踊に感じられた

、余計な付加物のような感じがなく、見事に完成された舞踊芸術であった。非常に奇妙な「告別」ではあるが、ケースマイケルがそこに至るまでの過程を追体験することで

、その真意を理解できた。いきなりこれを見せられたら、相当抵抗感があったことだろう。

ピアノ独奏による長い間奏曲はカットされた。そして「永遠に、永遠に」が続けられて音楽が終わっても、舞踊は未だ終わらず、沈黙の舞が続く。それは次第に後方の暗闇に下がっていく。そして最後

、ケースマイケルは闇の中からステージの最前面に歩み出て、凍りついたような表情で観衆を眺めまわした。それは「だが君、人間よ、君はどれほど永らえるというのか?」(第1楽章の歌詩より)という問いであったのではないだろうか。「私とあなた方

、この会場のすべてはいずれ死を迎えるのだ。」と。

終演後、ポスト・パフォーマンス・トークという催しが行われた。ベル氏がニューヨークへ発つ都合のため短時間であった。

ベル:これをドイツやウィーンで上演したら、怒り出す客が居た、途中で出て行く人もいた。日本では、静岡と名古屋でも上演したが、この埼玉の公演が一番反応がよかった。観衆が英語を理解しているようでもあった。

ケースマイケル:この「告別」を、死と和解する希望を表現している。だが私自身、自らの死についてどう捉えるか、その答えはまだない。

公演のプログラムに掲載された歌詩は、出演者の指示によりピアノ版のものが用いられた。オーケストラ版と若干の差異があり、前半の終りの部分が、ピアノ版が原詩のまま

、オーケストラ版はマーラー自身の詩句に差し替えてある。ウニヴェルザール社のピアノ版楽譜には、歌詩が読みやすいように、楽譜とは別に、他のページにまとめて印刷されており

、それを底本として用いることになった。ところがこれが、楽譜に記されたピリオドや感嘆符がいくつも欠落した誤植だらけの代物なのである。主催者側にそれを指摘したのだが

、出演者の意向なのでそのまま使うことになった。それに、ウニヴェルザールの許諾を得て、著作権表示をして掲載する以上、一字一句とて手直しは出来まい。調べてみると

、いくつかのピアノ版のCDの解説書や、論文に引用された歌詩も、誤りがそのままになっていることがわかった。

だがしかし、聞き取りにくかったものの、ケースマイケルが歌ったのは、管弦楽版の歌詩だったようである。おそらくピアノ版の楽譜を見る前に歌詩を暗記していたのだろう。ならば

、プログラムに掲載する歌詩は、著作権のとっくに切れているオーケストラ版のものを掲載すればよいのだが。

それはともかく、主催側の担当者が大変に真面目な方で、出演者の意向に沿うべく、歌詩カードの細かい部分にまで注意を払っておられる姿勢は立派であった。こうした優秀なスタッフがいれば

、今後も優れた企画が続けられることだろう。

http://www.saf.or.jp/arthall/event/event_detail/2010/d1106.html

マーラー『大地の歌』より「別れ」(ピアノ版)

詩:王維・孟浩然/ハンス・ベートゲ翻案/マーラー編(甲斐貴也訳)

太陽は連なる山のかなたに去った。

夜の帳(とばり)が谷という谷に降り来たる

冷気に満ちた影とともに。

おお見よ! 銀色の小舟のように月が

碧空の海に浮かんでいる。

ほのかにそよぐ風を感じる

唐檜の暗い木蔭で!

暗がりを通る小川は妙音に満ちて歌い;

花々は寂光の中で色あせてゆく。

大地は安らぎとまどろみに満たされ;

今やすべての憧憬は夢見ようとしている。

疲れた人々は家路につき、

眠りの中で、忘れてしまった幸福と

青春を取りもどす。

鳥たちは梢に静かにうずくまっている。

世界は眠りについた!

私のいる唐檜の影に冷たい風が吹く;

ここに佇み友を待つ;

彼は来てくれると約束したのだ。

胸は焦がれる、ああ友よ、君と一緒に

この夕べの美しさを味わいたいのに。

どこにいるのだ? 長く独りにしないでくれ!

行きつ戻りつさまよう、リュートを携え

柔らかい草にふくらむ道の上を。

ああ来てくれ! 来てくれ薄情な友よ!*

(*オーケストラ版:おお美よ、おお永遠の愛よ、生命に酔いしれる世界よ!)

(間奏)

彼は馬を降り、別れの杯を差し出した。

彼は聞いた、何処へ行くのか

そして何故、何故にそうしなければならぬのかと。

彼は語った、悲しみに曇った声で:

君よ、我が友よ、私は俗世で幸福に恵まれなかった!

何処へ行くかと? 私は行く、山に入るのだ。

孤独な心に安らぎを、安らぎを求め。

私は故郷へと歩む! 己が住処(すみか)に!

二度と遠方をさすらうことはない。

心静かに来るべき時を待ち望む!

愛する大地は、春になれば至る所で花咲き

新緑に萌える! 至る所、そして永遠に、永遠に

遥かまで青く輝く

永遠に、永遠に

永遠に、永遠に

永遠に

永遠に

永遠に!

(公演パンフ掲載のものと若干異なります)

■2010.11.14 『大地の歌』〜「美について」におけるマーラーの李白解釈

市川桃子「楽府詩『採蓮曲』の飛躍」の画期的論考

『大地の歌』第3楽章「美について」の原詩は李白の「採蓮曲(さいれんきょく)」だが、この題名は李白の独創ではなく、楽府題(がふだい)という漢詩の形式に含まれる題のひとつである。採蓮とは

、蓮の実を食用のために摘むことであり、採蓮曲は元々民衆の労働歌であった。それが宮廷の歌の様式として取り上げられ、美女が蓮の実や花を優雅に摘む情景と恋(蓮と恋が同音であることによる)を絡めた歌の題となっていった。李白はその楽府題に則って

、実の収穫期ではなく花の季節の詩として「採蓮曲」を書いたのであり、マーラーの「美について」における情景描写は、重訳や改変を経てさえも、原詩の意図に忠実である。

にもかかわらず、わが国における『大地の歌』論において、李白詩を最初に仏訳したデルヴェ・サン=ドニが、労働歌である「採蓮曲」を、花を摘む牧歌的情景と誤解して訳したものを

、マーラーが知らずに使ったとする、誤った記述がしばしば見られる。「青春について(磁器の亭)」の誤訳説とともに、マーラーの中国文化理解度への認識を損なう誤情報だけに

、この件についても明らかにしておくべく資料を集め出したところ、市川桃子氏による「楽府詩『採蓮曲』の飛躍」(2005)という論考を見出すことが出来た。元々単独で発表されたもののようだが

、その後

「楽府詩『採蓮曲』の誕生」、「楽府詩『採蓮曲』の発展」と合わせた三章による「『採蓮曲』の系譜」(2007)は、「採蓮曲」の出自と発展、変容から、20世紀ヨーロッパの作曲家マーラーへと継承された流れをたどる充実したものとなっている。そこでマーラーの「美について」は

、中国古典詩の様式の西欧への伝播の例として、譜例も駆使しながら、その題意を含め楽府題「採蓮曲」の正しい理解として高く評価されているのである。

さらに市川氏は、李白の「採蓮曲」における「断腸」という強い思いが、蓮を採る娘が通りすがりの若者に抱く恋慕の念というより、その情景のユートピア性と現世の美が作者に惹き起こす

、人の儚さへの悲しみの表現ではないかと指摘し

、「李白『採蓮曲』は美しくも他愛ない恋を歌った小品ではない。死すべき運命を背負った人類のなかの一人が、美の極まりの儚さ脆さを痛いほどに感じて戦き歎いている作品なのである。」(「楽府詩『採蓮曲』の発展」p.203)と喝破している。それはマーラーが『大地の歌』の構成において「美について」に与えた

、「青春について」と対になるユートピア性、若さと美の儚さを描く楽章の役割とまさに一致する。第6楽章「別れ」にも顕著な、第三者的な作者の視点を持ち込む手法までも重なり合い

、マーラーと李白に、非常に同質的な一面があることへ眼を啓かせてくれる。往々に見られる、東西の異質性をあげつらう論考とは対照的に、広い視野と専門知識に裏打ちされた

、画期的な論である。『大地の歌』の歌詩について語る際には必読の論考と言えるだろう。

・『中國古典詩に置ける植物描寫野研究 : 蓮の文化史』 市川桃子著 汲古書院 2007

三章による「『採蓮曲』の系譜」を収録。中国古典を扱うためか本文にも旧字体を用い、「楽府詩『採蓮曲』の飛躍」も縦組みに改められている。

・『アジア文化の思想と儀礼: 福井文雅博士古稀記念論集』 福井文雅博士古稀・退職記念論集刊行会編 春秋社 2005

マーラーとの関連を論じる「楽府詩『採蓮曲』の飛躍」のみ収録。こちらは横組みで当用漢字を用いている。

参考文献:松浦友久編『漢詩の事典』(大修館書店)

■2010.10.25 芥川龍之介訳「磁器の亭」と、ゴーチェの作風への卓見

山本芳翠に続きまして、「磁器の亭」の拾遺集です。

文豪芥川龍之介は、ジュディット・ゴーチェの父、テオフィル・ゴーチェの文学を愛好し、その『クラリモンド』の翻訳も手がけていましたが、その縁なのか、娘ジュディットの『玉書』をも所持し

、「磁器の亭」の恐らく日本最初の訳を作っています。さすがの香り高い名訳ですが、芥川も「陶器の亭」について、特に奇妙だという指摘をしていないのは注目されます。

芥川龍之介「パステルの龍」より

これは上海滞在中、病間に訳したものである。(中略)名高いゴオテイエの娘さんは、カテユウル・マンデスと別れた後、Tin-tun-Ling

と云ふ支那人に支那語を習つたさうである。が、李太白や杜少陵の訳詩を見ても、訳詩とはどうも受け取れない。まづ八分までは女史自身の創作と心得て然るべきであらう。……

陶器(すゑもの)の亭(ちん)

――Judith Gautier――

人工の湖のなか

緑と青と、陶器の亭一つ。

かよひぢは碧玉の橋なり。

橋の反り、虎の背に似つ。

亭中に、綵衣(さいい)の人ら。

涼しき酒、盃に干し。

物語り又は詩つくる、

高々と袖かかげつつ、

のけ様に帽頂(かづ)きつつ。

水のなか、

明かにうつれる橋は

碧玉の三日の月めき、

綵衣の人ら

逆様に酒のめる見ゆ、

陶器の亭のもなかに。

(大正十一年一月)

「筑摩全集類聚 芥川龍之介全集第四巻」(筑摩書房)より |

さらに芥川は、ジュディットの詩のユートピア性を指摘した卓見も残しています。

| 芥川龍之介 「骨董羹〜寿陵余子の仮名のもとに筆を執れる戯文」より

「別乾坤(べつけんこん=別世界、ユートピアの意)」

Judith Gautier

が詩中の支那は、支那にして又支那にあらず。葛飾北斎が水滸画伝の画も、誰か又是を以て如実に支那を写したりと云はん。さればかの明眸の女詩人も

、この短髪の老画伯も、その無声の詩と有声の画とに彷弗たらしめし所謂支那は、寧ろ彼等が白日夢裡に逍遙遊を恣にしたる別乾坤なりと称すべきか。人生幸にこの別乾坤あり。

(大正九年一月二十二日)

甲斐現代語訳:

ジュディット・ゴーチェの詩の中の中国は、中国であって中国ではない。葛飾北斎の水滸画伝の画も、だれがまた、これをもって、如実に中国を描写したと言うだろうか。ならば

、かの美しい瞳の女流詩人も、この短髪の老画伯も、その無声の詩と有声の画によって彷彿させる中国は、むしろ彼らが白日夢のうちに、自由に逍遥し遊ぶユートピアであると言うべきであろう。人生には幸いにしてこのユートピアがある。

「筑摩全集類聚 芥川龍之介全集第四巻」(筑摩書房)より |

1920年代に、既にこれだけの卓見が示されていたことに驚くばかりです。その後数十年を経て、『大地の歌』の歌詩として親しまれるようになったにもかかわらず

、揚げ足を取るような「誤訳」の笑い話が定着してしまった観のある現在の状況は、全く退行、退廃したものと言わざるを得ません。

■2010.10.24 「三菱が夢見た美術館」展で山本芳翠作3点が100年ぶりに東京で公開中

|

前日記で書きました山本芳翠の、帰国後の代表作の一部が、ちょうど東京都千代田区の三菱一号館美術館で公開されております。連作「十二支」の現存する10点のうちの3点で

、東京ではなんと100年ぶりの公開ということです。わたしも先日鑑賞して来ましたが、比較的地味な企画のためか、

人ごみもなく余裕を持って見ることが出来ました。芳翠の作では、西洋人風の織姫が描かれた「丑・牽牛星」がことに印象的でしたが、再発見された静物画の小品も貴重なものでした。芳翠に関する好著『異界の海』の著者高階絵里加氏の寄稿している図録も

優れています。

三菱一号館美術館HP

山本芳翠 十二支より「牽牛星」(1882/明治25年) |

|

■2010.10.22 山本芳翠の「西洋婦人像」はジュディット・ゴーチェなのか?

山本芳翠 「西洋婦人像」 1882年/明治15年(藝大美術館蔵) |

「ジュディット・ゴーチェ『磁器の亭』」の執筆には、初夏から取り組んでおり、かなりの紆余曲折の末

、ようやく現状に落ち着いたものです。当初は、ゴーチェ Judith

Gautier (1845-1917)と交友のあった日本人画家、山本芳翠(やまもとほうすい1850-1906)の作で、ゴーチェの肖像画と伝えられる「西洋婦人像」を飾るつもりでした。当時社交界の花形で

、美貌が名高かったゴーチェの美しさを最も伝える肖像であり、しかもまるで白磁のような白さが、「磁器の亭」を思わせるではありませんか。

しかし、この絵が紹介されるたびに書かれているこの情報、出典が不明であることから、所蔵する藝大美術館に問い合わせてみました。すると、「美術新報」誌明治39年12月号に掲載された

、黒田清輝による芳翠追悼文「故芳翠氏逸事」がその根拠であるとのこと。そこで早速国会図書館で同誌を閲覧したのですが、それはかえって疑問を膨らませる内容でした。

黒田は確かにゴーチェについて言及しているのですが、「君の画室には此人の肖像がある」と書いてあるだけで、「西洋婦人像」のタイトルは書かれていません。しかも藝大初代教授であった黒田本人の意向で

、教材用として明治29年に藝大が購入していた

とされる絵を、明治39年の時点で「君の画室にある」と書いているのはおかしいのではないか、ということです。

芳翠はパリ時代に、サージェントという画家と、お互いの描いたゴーチェの肖像画を交換して日本に持ち帰ったことが知られており、黒田の言及しているのはこちらの絵のことではないでしょうか。さらに黒田は

、芳翠の代表作を挙げる中に「美術学校に少女の肖像がある」と書いています。芳翠の現存する作品はきわめて少ないこと、当時の東京美術学校で教鞭をとっていた黒田が「美術学校」と言えば

、東京美術学校、すなわち現在の藝大と考えられることから、これは未知の作品ではなく、「西洋婦人像」のことではないかと推測されるのです。

ゴーチェの写真は、著名な写真家ナダールによるものがかなり残っていますが、どれも「西洋婦人像」にはあまり似ているとは思えません。ほとんどが左向きの横顔である

、ゴーチェの写真に、右向き

の「西洋婦人像」を左右反転させて並べてみました。鼻先からあごにかけての輪郭が似ているような気がしますが、眉と瞳の間が全く違い、耳の形も異なるように思えます。

また、ナダール撮影の2年後、37歳の肖像にしては若く、「少女の肖像」という形容の方がふさわしいようにも思えます。

ともかくも

、藝大美術館からの情報通り、黒田の追悼文が唯一の根拠ならば、これがゴーチェの肖像画である可能性は低いと考えられます。何か他の資料が見つかるといいのですが。

サージェントと交換したものを含め、ゴーチェ自身にも渡しているでしょうし、芳翠によるゴーチェの肖像画はフランスに残されていないのでしょうか。

前記「美術新報」の12月5日号には、「沸国滞在中」のエピソードとして、「有名なる詩人スリットゴーチ(ママ)の肖像の如きは非常な喝采に博したり(萬朝報)」ともあります。ゴーチェの肖像画に限らず

、10年間パリに暮らした芳翠の作品が、少しでも再発見されることを願います。

10.24追記:こうして並べてみると、かなり似ているような気もしてきました(笑) |

ナダール撮影のゴーチェ(1880年)との比較 |

■2010.10.19 「ジュディット・ゴーチェ『磁器の亭』〜誤訳説批判」を掲載しました。

マーラー・ファンには良く知られている説ですが、わたしには、マーラーは東洋文化などまったくわかっていない、「大地の歌」は流行に乗って表面的な中国趣味に走っただけだ

、といったネガティブな作品観の根拠のひとつになっているように思います。

この説に以前から疑問を感じておりましたが、改めて検証しましたところ、数多くの問題点を見出しました。ご一読いただければ幸いです。

ジュディット・ゴーチェ「磁器の亭」〜誤訳説批判

■2010.10.18 「フィヒテとリンデの日々」設置

更新情報・日記・雑文などのコーナーを始めます。

|